2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。中国人民抗日战争是近代以来中华民族首次取得完全胜利的伟大的民族解放战争。在这场决定中华民族生死存亡的战争中,在中国共产党的推动下,广大文艺工作者结成文艺界抗日统一战线,担负起唤醒民众,实现民族救亡的文艺抗战使命。

在硝烟弥漫的抗日烽火中诞生的抗战文艺,为振兴民族精神,凝聚民族力量,鼓舞民众坚持抗战的斗志和信心,夺取抗日战争的伟大胜利,作出了重要贡献。

中国艺术研究院作为国家级艺术科研机构,自建院伊始,便汇聚了胡蛮、王曼硕、马彦祥、王朝闻、张庚、葛一虹、朱丹、苏一平、江有生、贺敬之、李希凡、马可等一大批具有延安鲁艺背景的艺术家与学者。他们不仅在抗战时期积极参与文艺创作与宣传实践,彰显了我院的红色基因,更在中华人民共和国成立后主导了各艺术学科的体系构建和理论发展,铸就了我院“前海学派”的学术根基,为我院艺术研究、艺术教育、艺术创作奠定了坚实基础。

我院在传承延安鲁艺精神的基础上,持续积累并整理了一批极具历史价值的红色艺术文献与作品。为深入挖掘和展示抗战文艺典藏,我院将于今年7月举办“烽火艺魂——中国艺术研究院抗战文艺典藏展”。展览共设“战歌震山河”“兰台唱金戈”“刀笔砺丰碑”三个板块,系统呈现抗战时期音乐、戏曲、美术等艺术门类的创作成果与珍贵史料,体现中国共产党领导下文艺界抗日统一战线以艺励民的精神风貌。

“战歌震山河”展区陈列有冼星海多件创作手稿、日记以及使用过的钢笔、小提琴、钢琴等珍贵遗物。其中还特别展出了《黄河大合唱》仅有的存世手稿——1939年“延安本”与1941年“莫斯科本”。这些承载着民族怒吼的物件,以独一无二的历史印记,铭刻音乐救国的激昂旋律。“兰台唱金戈”展区聚焦梅兰芳“蓄须明志”的铮铮风骨,展出了梅兰芳《生死恨》《抗金兵》的绝版唱片以及一系列抗战期间的演剧文献实物。“刀笔砺丰碑”展区呈现了沃渣、力群、彦涵等延安鲁艺木刻工作者对“为社会而艺术”文艺理念的践行,真实记录了军民抗战的壮烈情景以及充满希望的边区生活。这些抗战文艺原迹,重现了中国共产党凝聚民族力量奋勇抗争的壮阔史诗,彰显出抗战文艺工作者们以艺魂点燃战斗烽火的家国担当。

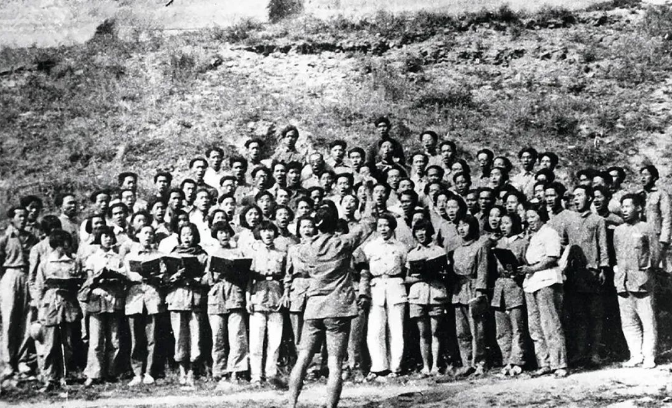

延安鲁艺合唱团排练《黄河大合唱》

一、冼星海与《黄河大合唱》的诞生

1938年,在中国共产党抗日民族统一战线的感召下,大批爱国知识青年和艺术家选择了延安,这个充满了希望和梦想的地方。据八路军西安办事处统计,1938年全年总计有1万多名青年从这里获准去延安。这不仅仅是一次地理上的迁移,更是一次对理想和信念的选择。

中国左翼文化总同盟是在中国共产党的直接领导下成立的。左翼文学界“两个口号”(“国防文学”和“民族革命战争的大众文学”)的论争,使中国共产党提出的抗日民族统一战线政策在文艺青年当中得到了很好的宣传,增强了文艺青年对中国共产党的认同感。各种进步书刊和抗战动员活动使得文艺青年进一步了解中国共产党和延安的革命精神。尤其是斯诺的《西行漫记》(又名《红星照耀中国》),它客观公正地记录了他在陕甘宁边区的所见所闻,以及中国共产党领导的陕北革命根据地的真实状况,向国内外真实地展现了中国共产党抗日的决心。

当时33岁的冼星海便是在党的感召下,应邀赴延安,出任鲁艺音乐系主任,并在此光荣地加入中国共产党。延安精神极大激发了他的创作热情,也成就了其最为杰出的抗战音乐作品——《黄河大合唱》。

1939年春,冼星海在延安鲁艺的山坡窑洞中读到光未然以黄河为象征创作的长诗《黄河颂》,深受感动。他在短短六昼夜内,融合中国民族音乐传统与西方作曲技法,完成了《黄河大合唱》全曲的创作。作品以黄河母亲的形象唤起民族共鸣,通过音乐语言展现中华民族坚韧不屈的精神,成为中国近代音乐史上的光辉里程碑,也是中国共产党领导下“先进文化”与“抗战精神”深度融合的典范。

值得注意的是,黄河与壶口瀑布正是当时进出延安的重要地理通道,具有强烈的象征意义。诗人光未然即是从壶口一带渡河,参加抗敌演剧三队深入晋西南的游击根据地,后赴延安参与抗战文艺创作。这一亲身经历赋予《黄河大合唱》深刻的历史真实感。

中国艺术研究院珍藏的《黄河大合唱》手稿,包括1939年在延安创作的“延安稿”与1941年在莫斯科重编的“苏联稿”,于2003年同时入选《中国档案文献遗产名录》。这两部手稿不仅忠实记录了作品的构思与修改历程,更集中体现了中国共产党领导下的文艺创作精神与历史使命感。

冼星海以《牺盟大合唱》的初步尝试、《九一八大合唱》的叙事深化、《生产大合唱》的主题转型为铺垫,最终抵达《黄河大合唱》的艺术高峰。《黄河大合唱》共八个乐章,包括《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄水谣》《保卫黄河》等,通过合唱、领唱、朗诵与交响配器的综合表达,刻画了中华民族从苦难中奋起的群像,构成一部以“黄河”为母题的革命史诗。冼星海在1939年的创作说明中坦言:“《黄河》的作法,在中国是第一次尝试,希望得到鼓励以后,更努力去创作。”

延安本手稿以简谱记谱,用粉连纸抄写,共66页。乐队编制依据鲁艺音乐系当时实际条件而设,包括笛、口琴、大三弦、小三弦、二胡、大胡、竹板、木鱼、钹、铃、鼓、锣等民族乐器,形式朴素却极富表现力。这部作品充分体现了因地制宜、以简胜繁的战时艺术智慧。

1939年4月13日,《黄河大合唱》在延安陕北公学大礼堂由邬析零指挥抗敌演剧三队首演,引起强烈反响;5月11日,在“鲁迅艺术学院一周年纪念音乐晚会”上,冼星海亲自指挥百余人合唱团、配以中西混合乐队,再度演绎该作。毛泽东同志现场观演后给予高度评价,郭沫若亦在1947年所撰序文中称之为“抗战中所产生的最成功的一个新型歌曲”。

1941年,冼星海在苏联战火中重编该曲,形成篇幅达202页的“苏联稿”交响大本,采用五线谱与大型管弦乐编制,音乐形式更趋恢宏。这两个版本皆由冼星海亲自配器、手写成稿,现均藏于中国艺术研究院,并在“烽火艺魂”展中首次并列展出,为公众呈现《黄河大合唱》从延安到国际舞台的全貌。

在冼星海的笔下,黄河不只是中华文明的源流象征,更与“人民”融为一体,成为民族精神和文化自信的具象体现。《黄河大合唱》因此不仅是一首乐曲,更是一部时代的史诗、人民的史诗。

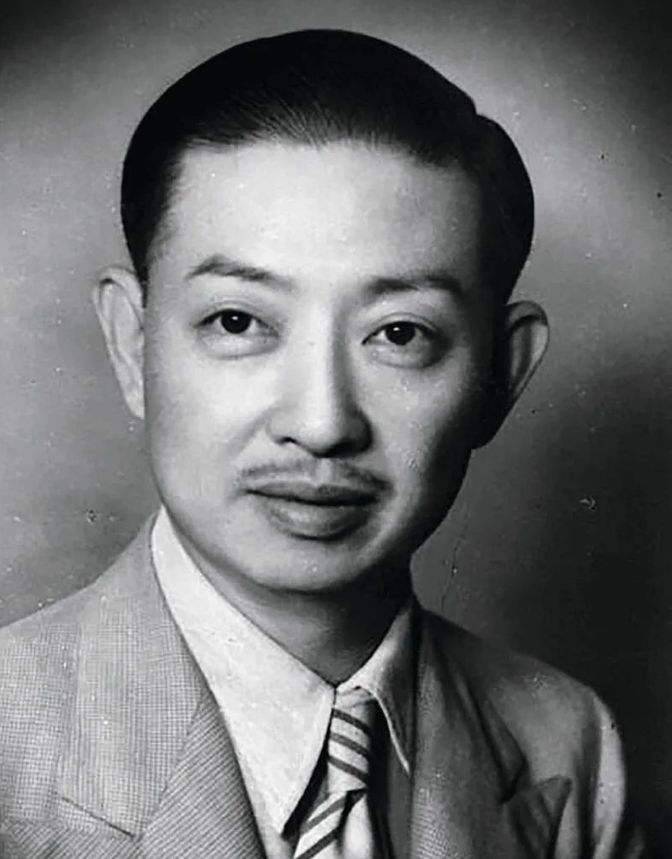

梅兰芳“蓄须明志”的照片 20世纪三四十年代

二、抗战时期新编历史剧与梅兰芳的艺术坚守

在中国近现代戏曲发展史中,梅兰芳作为我院首任院长,他不仅以卓越的艺术造诣蜚声海内外,还在民族危机面前,以极具文化象征力的方式表达了爱国立场与道义担当。在国破家亡的灾难岁月,梅兰芳、周信芳等文艺戏剧界人士以舞台为旗帜,借古说今,创编出许多针对抗日时局的剧目。

“九一八”事变爆发后,日本侵略中国东北。日本侵略者的猖狂野心和国民党当局的“不抵抗政策”让梅兰芳预感到形势严峻。为鼓舞抗战,梅兰芳倾注了极大的爱国热情,在上海连续赶排《抗金兵》《生死恨》等剧目,以期振奋全国人民的抗日士气。

关于当年排演《抗金兵》的初衷,梅兰芳先生曾这样说:“‘九一八’事变后,我从北京举家南迁,起先还没有找到住宅,暂时寄居在沧州饭店。好些位老朋友都来看我,我们正计划着编一出有抗战意义的新戏。可巧叶玉甫先生也来闲谈,听到我们的计划,他说:‘你想刺激观众,大可以编梁红玉的故事,这对当前的时事,再切合也没有了。’我让他提醒了,想起老戏里本来有一出《娘子军》,不过情节简单,只演梁红玉擂鼓战金山的一段。我们不妨根据这个事实,扩充了写一出比较完整的新戏。叶先生主张将来的戏名就叫‘抗金兵’,大家一致赞同他的意见。”

无论是《抗金兵》还是《生死恨》,梅兰芳先生通过排演戏剧,有力振奋起国人抗战必胜的民族意志,极大鼓舞了人们誓死不当亡国奴的抗日决心。抗战全面爆发后,梅先生更是冒着生命危险,克服生活的艰辛,蓄须明志,坚决不为日本人演戏,充分表现了伟大表演艺术家可敬的民族气节和崇高的爱国情操。

《生死恨》是由梅兰芳先生等人于1931年“九一八”事变后创作的一出激励全民族抗战的作品。该剧由齐如山先生根据明代传奇《易鞋记》进行改编,讲述了北宋时,金人南犯,程鹏举、韩玉娘先后被金将张万户掳作奴隶,随后历经各种悲欢离合,在战乱平息之时仍未能够团圆美满的故事。1936年梅兰芳先生在上海首演,随后演出于北京第一舞台。

《抗金兵》取材自南宋名将韩世忠、梁红玉夫妇率军抗击金兵的史实。该剧通过“梁红玉擂鼓战金山”等经典场次,展现巾帼英雄奋勇抗敌的家国情怀。作为梅派代表剧目之一,其首演于上海天蟾舞台,在淞沪抗战背景下引发强烈社会反响。

1937年“七七”卢沟桥事变不久,日军又大举进攻上海。当时梅兰芳已负盛名,为世人瞩目。日本侵略者和汉奸、地痞、流氓经常到住在租界内的梅兰芳家中纠缠骚扰,要他上舞台演戏。梅兰芳愤然借赴香港演出之机在那里租了一套公寓房子住了下来,决定不再回到上海。1941年12月太平洋战争爆发后,香港很快陷落敌手。梅兰芳看出自己这次难以逃出虎口,就以留胡须为由退出舞台,拒绝为敌伪演出。

1942年,为庆祝所谓的“大东亚战争胜利”一周年,汪伪政府大头目褚民谊要梅兰芳率剧团赴南京、长春和东京巡回演出,梅兰芳用手指着自己的胡须,表明早已退出舞台。

梅兰芳在8年抗战期间坚决拒绝为敌伪演出,保持了一个艺术家高尚的民族气节。他在1945年10月10日发表的题为《登台杂感》中,袒露了他当时的心情:“对于一个演戏的人,尤其像我这样年龄的,8年的空白在生命史上是一宗怎样大的损失,这损失是永远无法补偿的……可是在战时,在跟我们祖国站在敌对地位的场合底下,我没有权利随便丧失民族的尊严,这是我的一个简单的信念,也可以说是,一个国民最低限度应有的信念。”

当1945年8月15日抗战胜利的消息一传出,梅兰芳高兴得当天就剃掉了胡须,不久重登舞台,庆祝抗战的胜利。

三、延安精神与中国现代木刻的红色基因

美术研究所在建所初期,便汇聚了王曼硕、王朝闻、朱丹等一批具有延安鲁艺背景的美术研究者与创作者。他们不仅在学术研究与艺术实践中继承并弘扬了延安鲁艺“为人民而艺术”的优良传统,更为研究所奠定了深厚的红色艺术基因。在此基础上,民族美术研究所逐步积累起一批革命文艺典藏品,包括描绘抗战场景、表现抗战英雄以及展示工农生活的场景。

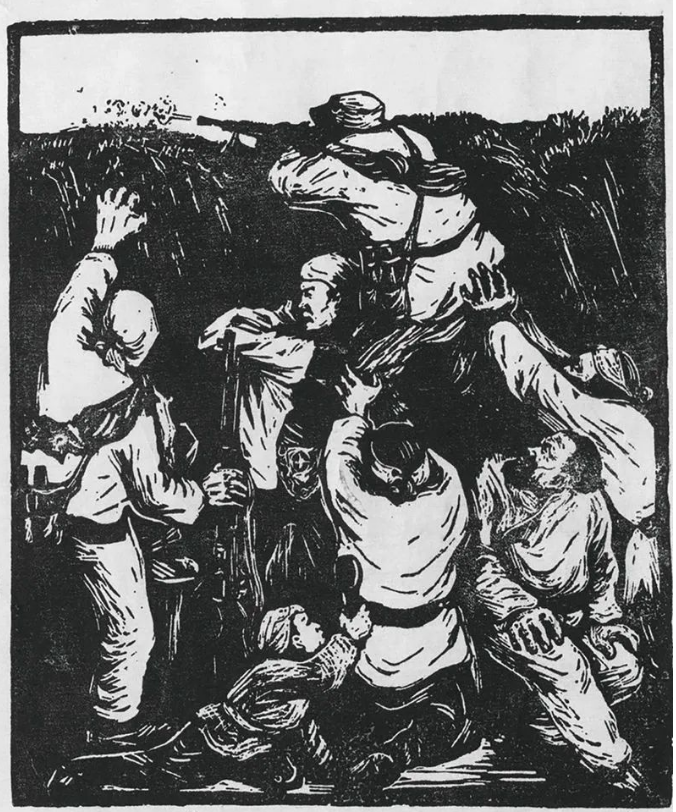

正如李桦所言:“握紧着我们的刻刀,参加到人民大众的民主斗争去。”他将木刻定义为“人民大众的艺术”,它所表现的,不是帝王将相、山水花鸟,而是劳工血泪、敌寇暴行,是一个个挣扎的面容、奔逃的身影、怒目高呼的形象——是历史的刀痕在木板上的刻印。我院所藏李桦《辱与仇》、力群《抗战》、彦涵《当敌人搜山时候》等作品即为明证。艺术家们以黑白之间的强烈对比与刀刻语言,记录战时现实、激发民族斗志,不仅形成最具穿透力的视觉风格,也发展出具有中国气派与中国风格的新兴木刻形式。

彦涵《当敌人搜山时候》 23cm×18cm 1943年 中国艺术研究院藏

以力群版画的绘画语言的变化为例反映了中国共产党领导下的人民革命斗争,其艺术语言摆脱早期“欧化”风格的束缚,采用阳刻线条,使画面更为清晰有力。延安文艺座谈会后,力群有意识地思考如何使自己的作品为劳动群众所接受,他从中国画、湖南印花布、延安剪纸、汉代画像石、仰韶文化彩陶乃至金石文字中广泛吸收营养,推动了民族形式在版画中的重构与转化。

回溯至1931年,鲁迅在上海发起并主持“木刻讲习会”,使更多的进步青年了解到了版画并且开始学习版画,翻译介绍西方社会现实主义作品,特别是凯绥•珂勒惠支的版画,而珂勒惠支的作品大多描绘贫下层人民的底层生活并且带有很强的反抗性和战斗性,创作初衷与鲁迅先生的初衷有着异曲同工之处。鲁迅多次亲自授课、扶植“无名木刻社”“木铃社”等群众团体,推动木刻艺术走出书斋、走向街头。他所确立的“为社会而艺术”理念,为中国现代木刻注入了现实主义的方向与使命。木刻不是简单的“写实”,而是以农民、母亲、士兵、土地等意象书写的抗争。正如沃渣《劫狱》《饿死也不被汉奸收买》《卢沟桥抗战》《全民一致的力量》《恐吓》等作品所展现,那些扭曲的肢体、怒吼的口型、泪痕斑斑的面容、果敢的人物造型和遒劲的刀法控制,饱含激情,富有内在的“力之美”。

中国的新兴木刻运动,自20世纪30年代起逐步形成理论自觉与组织力量。以上海“时代美术社”、杭州“一八艺社”为核心的创作群体,标志着木刻艺术从个体表达走向集体实践。抗战爆发后,鲁迅播下的视觉火种传至延安,延伸至鲁艺木刻班与版画工作室等机构中。木刻以其强复制性和高传播性,成为真正意义上的大众图像媒介。

这些诞生于战火中的木刻作品内容大多以描写人民疾苦和宣传抗战为主。正如鲁迅所言:“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办。”木刻因其简便、迅捷、感召力强的特点,成为动员民众、传播思想、鼓舞士气的重要视觉武器。其作品所承载的现实关怀与人道精神,已成为中国现代美术不可替代的文化遗产,亦是延安鲁艺精神在当代的历史回响。

另外,在硝烟蔓延、山河破碎的背景下,也有一批文人艺术家选择以传统笔墨寄托家国之忧。他们承续中国画“托物言志”“香草美人”的表现传统,以含蓄委婉的形式表达民族忧患与个人情志。如张大千《瑶岛深春》、陈少梅《仕女》、齐白石《保民道国联轴》、颜伯龙1945年所绘《花卉鸽》等作品,虽不直接描写战争,但在静观与寓意之间凝聚着深沉的“以画喻节”。

艺术从来不是脱离现实的“象牙塔”产物,而是民族精神的书写者与人民情感的表达者。在中国现代革命历程中,艺术作为社会变革的重要力量,始终与国家命运和人民生活休戚与共。

在此次“烽火艺魂”展览中,我们得以清晰勾勒出不同时期、不同门类艺术在抗战岁月中所承载的社会功能与精神担当。这些艺术形式在功能上指向人民,在结构上追求融合,在表现上贯穿现实批判与精神动员,形成了中国红色文艺传统独有的“形式解放”与“社会归属”双重特征。

今天,在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上,回望这些熠熠生辉的抗战文艺典藏,弘扬革命文化,并将革命文化融入艺术研究、艺术教育、艺术创作,激励我们传承红色基因和弘扬中国共产党所代表的先进文化传统,积极融入人民,坚守人民立场,坚定文化自信,不断书写新时代文艺为人民服务、为时代创作的新篇章。