名以载道,字以明德:郑济玶与姓名学的现代诠释

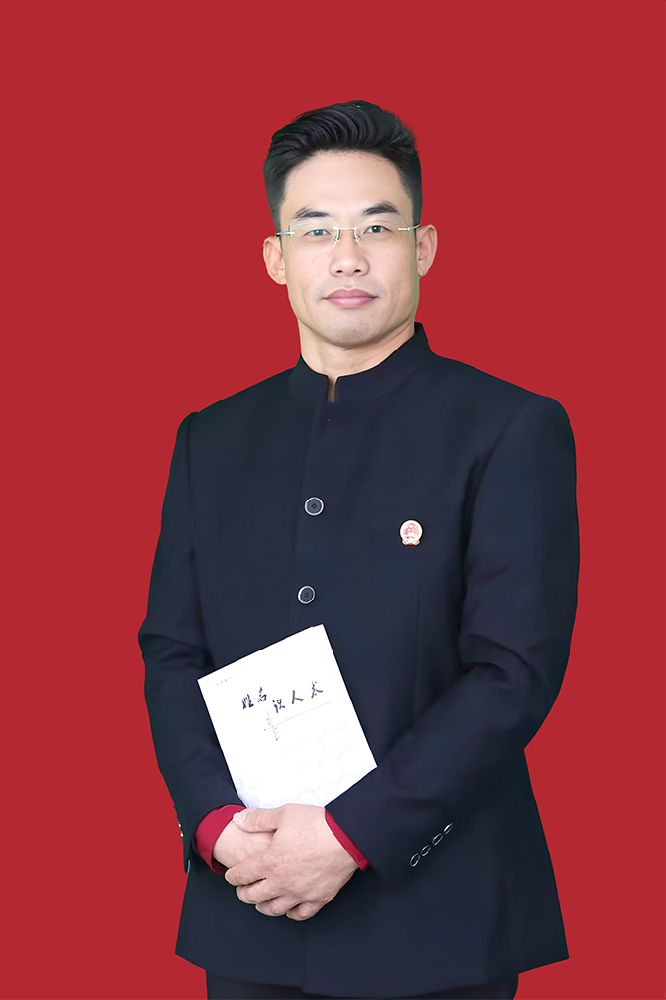

在中华文明的长河中,姓名从来不仅仅是一个简单的标识符号。它承载着文化的基因,蕴含着家族的期盼,更与个人的命运轨迹有着微妙的联系。1977年出生于山东省东营区的郑济玶(字小平),作为玉豆粒占卜术第十四代传人,用二十余年的潜心研究,让这门古老的学问在新时代焕发出勃勃生机。

薪火相传:从古老术数到现代学术

郑济玶的学术之路始于家学渊源。作为玉豆粒占卜术的传承人,他自幼接触传统术数,深谙其中奥妙。然而他并未止步于简单的传承,而是在传统基础上融会贯通,将古老的智慧与现代心理学、社会学相结合,形成了独具特色的姓名学体系。

他提出的“名以载道,字以明德”理念,既体现了对传统文化精髓的把握,也展现出现代学术的创新精神。在郑济玶看来,姓名学不仅是一门预测学问,更是一种帮助人们认识自我、完善自我的实践哲学。

破壁创新:《姓名识人术》的现代转型

长期以来,姓名学领域存在着传承与普及的矛盾。传统典籍深奥难懂,初学者往往望而却步。郑济玶编著的《姓名识人术》正是为了解决这一难题而生。

这本书的革命性在于:它将复杂的八字推演、喜用神取用等专业问题,通过现代软件技术转化为可视化操作。读者无需深厚的易学基础,也能快速掌握姓名学的核心方法。这种创新不仅降低了学习门槛,更让传统智慧真正走进了现代人的生活。

书中收录很多个真实案例,涵盖了事业选择、婚姻家庭、健康调理等现代人最关切的领域。每个案例都配有详细的解析流程,让读者在实践中学以致用。这种理论与实践相结合的方式,使《姓名识人术》成为了一本真正“看得懂、学得会、用得上”的实用指南。

接受央视主持人姚文倩访谈

体系构建:姓名学的四维模型

郑济玶的学术贡献不仅在于普及推广,更在于理论创新。他构建的姓名学四维模型,为这门传统学问注入了新的活力。

诊断系统通过81数理、三才配置、六格剖象等方法,全面分析姓名与个人运势的关系;调理方案则基于五行生克原理,提供个性化的改名建议;验证机制通过长期追踪,不断完善理论系统的准确性;传播体系则通过教学课程和人才培养,推动姓名学的可持续发展。

这个完整的体系不仅保持了传统智慧的精髓,更融入了现代学术的严谨性,使姓名学从一门玄学转变为系统性的知识体系。

文化使命:连接传统与现代的桥梁

在郑济玶看来,姓名学的研究不仅是个人的学术追求,更肩负着文化传承的使命。他系统整理历代姓名学文献,复原古代卜筮技术的现代价值,在传统与现代之间架起沟通的桥梁。

与此同时,他也注重学术创新,将脑科学、心理学的最新成果融入传统体系,开发智能化姓名分析系统,推动姓名学的标准化建设。这种古今结合、中西融汇的研究方法,让古老的智慧在新时代焕发出新的生命力。

社会服务:用智慧点亮人生

郑济玶始终认为,学术研究的最终目的是服务社会。他不仅为个人提供姓名咨询,帮助企业进行命名策划,还通过举办公益讲座、撰写普及文章等方式,让更多人了解姓名文化的奥秘。

在他看来,一个好的名字不仅要符合数理规律,更要体现文化内涵和个人特质。通过姓名调整,帮助人们改善运势、提升自信,这是他最为看重的事业。

未来展望:传统智慧的新生

随着中华优秀传统文化的复兴,姓名学正迎来新的发展机遇。郑济玶计划进一步完善理论体系,扩大应用范围,让这门古老学问为更多人的幸福生活提供指引。

他正在开发更加智能化的姓名分析系统,编写更加系统的教材读物,培养更多专业人才。相信在他的努力下,姓名学这门古老的智慧,必将在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

“姓名是文化的密码,是命运的图谱,更是自我认知的镜子。”郑济玶常用这句话来概括自己的学术理念。通过解读姓名这个符号系统,他帮助无数人更好地认识自己,把握命运,书写精彩的人生篇章。

在传统与现代的交汇点上,郑济玶以其独特的学术贡献,成为传统文化现代化转型的重要推动者。他的故事告诉我们:古老的智慧永远不会过时,只要用正确的方式传承创新,就能在新时代发挥出强大的生命力。

第七届大健康全国产业发展大会发言

姓名与健康

从甲骨文的刻痕到现代医学的实验室,从《说文解字》的智慧到基因测序的科技,姓名与健康之间是否存在某种隐秘的关联?这不仅是文化爱好者的思考,也是每个人对生命质量的追问。

一、在中国传统文化中,姓名是“天人合一”思想的载体。古人认为,姓名不仅是符号,更是天地能量与个体命运的桥梁。例如,明代医家李时珍在《本草纲目》中记载,姓名中“金木水火土”的偏旁可能暗示体质倾向。如五行火多的字或与中医“心火旺”体质相关;五行属水多的字或与“肾水不足”的调理需求呼应。古代道家将姓名发音与五脏对应,如“角调式”对应肝木,“宫调式”对应脾土。现代声学研究也发现,特定频率的声波可能影响人体细胞振动频率。

民间避讳“病”“夭”“孤”等字,既是对心理暗示的重视,也暗含对“语言能量”的朴素认知——积极的姓名可能带来心理韧性,消极的词汇则可能加剧焦虑。这些传统智慧并非迷信,而是先人对“身心一体”的直觉把握。正如《黄帝内经》所言:“形与神俱,乃得长生。”姓名作为精神与肉体的初始纽带,其影响值得重新审视。

二、1心理学中的“自证预言”理论指出,姓名可能通过社会反馈塑造自我认知。例如,名字带有“强”“健”的人更易获得运动能力相关的积极评价,从而增强锻炼意愿;而名字含“弱”“柔”的人可能因社会期待差异,在健康行为上表现保守。

2.姓名承载的文化期待可能转化为心理负担。一项针对东亚地区的研究显示,名字中包含“寿”“康”等字的人,在面对疾病时更易产生“辜负期待”的愧疚感,影响治疗依从性。这提示我们,健康管理需关注姓名背后的文化语境。

3.英国《自然·人类行为》杂志曾刊文:名字首字母靠前的人(如Aaron、Alice)更易成为医生,可能因姓名排序带来的“优先感”增强了职业认同。这种社会结构中的“姓名效应”,间接影响着健康资源的获取。

三、尽管姓名可能通过文化、心理路径影响健康,但我们需清醒认识到:姓名是起点,而非终点。

真正的健康管理应聚焦以下维度:

1. 科学养生:遵循营养学、运动医学的客观规律;

2. 心理建设:培养积极的自我对话能力,无论姓名如何;

3. 社会支持:构建包容的命名文化,避免姓名成为健康歧视的源头。正如古希腊医圣希波克拉底所言:“生命短暂,艺术长存,机遇稍纵即逝,经验不可靠,判断力艰难。”姓名或许是我们与世界对话的第一张名片,但健康最终取决于我们如何书写自己的人生。

我们无需因姓名而焦虑,但可以从中汲取文化智慧:-为孩子取名时,融入对生命力的期许;-面对自己的姓名,学会解读其中的积极隐喻;- 更重要地是,用行动将姓名赋予的意义转化为真实的健康资本。

愿我们既能敬畏传统中的生命哲学,也能拥抱现代科学的理性光芒,让每一个名字都成为通向健康人生的桥梁!